津波防災の日特集:あなたの知らない11月5日の歴史と地震津波への対策再確認

11月5日は、ただの記念日ではありません。津波防災の日は、過去の大災害から学び、将来の脅威から自らを守るための知識と行動を促す重要な日です。この記事では、津波防災の日がどのように定められたか、その背景にある「稲むらの火」の逸話とは何か、そしてこの日が私たちにどのような行動を促しているのかを深堀りします。

津波防災の日とは具体的に何をする日なのですか?

津波防災の日は、過去に起きた大津波を振り返り、防災意識を高め、実際の備えを確認する日なんだ。

災害に学ぶ「稲むらの火」の教訓

「稲むらの火」ってなんのことですか?

津波から多くの人々を救った英雄的なお話だよ。この話からは、迅速な判断とみんなの協力が、どれだけ多くの命を救うことができるかが学るよ。

和歌山県を襲った災害とは

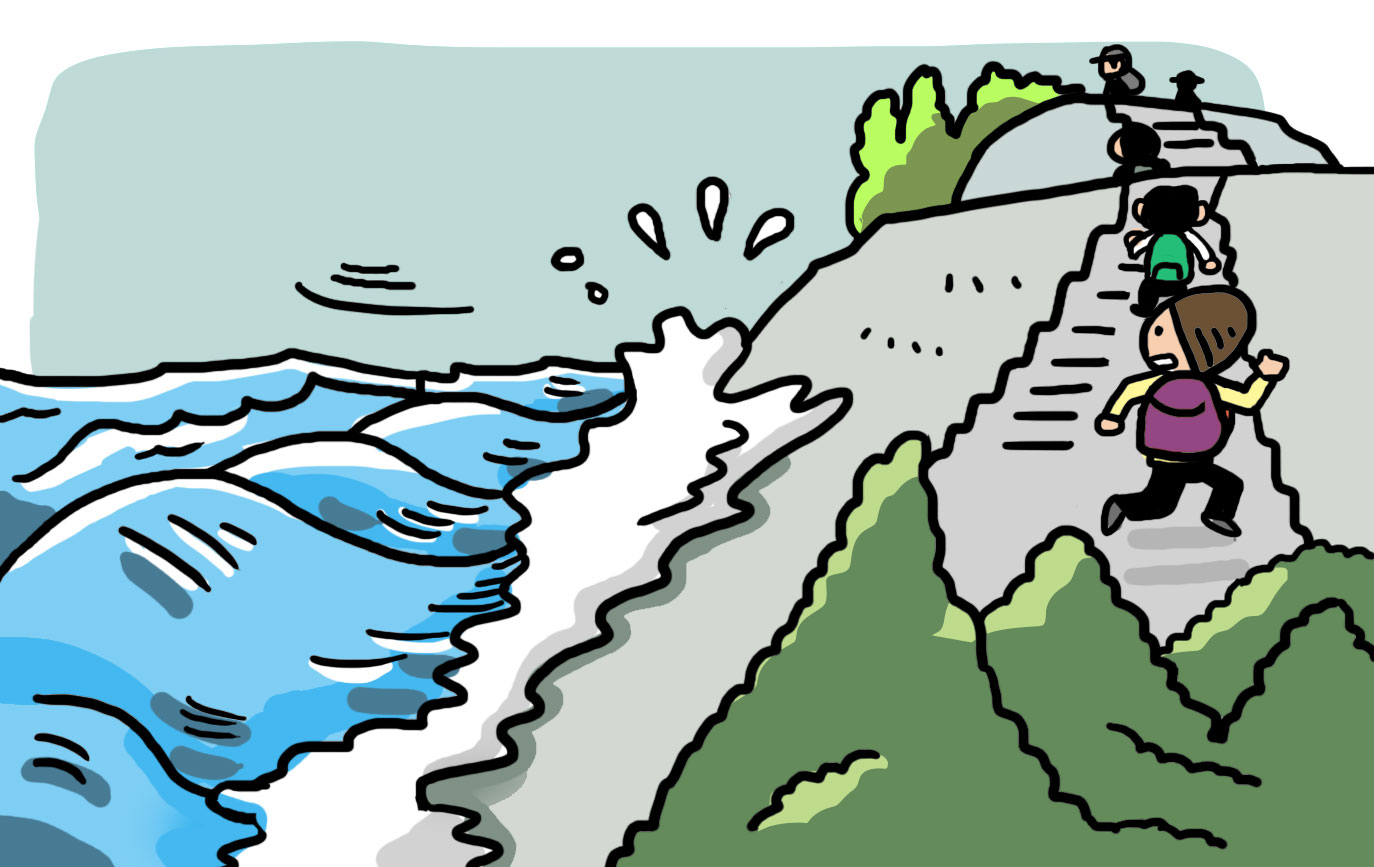

1854年の安政南海地震で発生した津波は、和歌山県に甚大な被害をもたらしました。しかし、その中で一人の人物が稲葉に火を付け、多くの命を救いました。これが「稲むらの火」の逸話です。この行動は、後世に防災のための重要な教訓を残しました。

濱口梧陵とは誰か

濱口梧陵は、1854年の津波で和歌山県の村人を救った英雄です。彼は、逃げ遅れている村人たちに気づき、彼らが安全な高台へ避難できるよう稲葉に火を付けました。この賢明な行動で、多くの人々が津波から逃れることができました。

濱口梧陵の行動は、単なる勇気ある決断ではなく、その時代の防災知識としても非常に価値があります。

津波防災の日の現代的意義

今の時代に津波防災の日を過ごすって、どんな意味があるんですか?

現代においても、津波防災の日は、防災訓練を通じて、実際の災害に備える意識を新たにする大切な機会だよ。

防災訓練とは

防災訓練は、実際の災害時の行動を想定し、適切な避難経路の確認や避難所での生活に必要なスキルを習得するための実践です。これにより、パニックに陥ることなく、落ち着いて行動できるようになります。

防災教育の重要性

防災教育は、子どもたちに早いうちから災害時の知識と行動を教え込むことです。これにより、未来の世代が災害に強い社会を築く基盤が作られます。

地域ごとのリスクを理解し、その地域に合った防災計画を立てることが大切ですよ。

あなたにできること 家庭での備え

家族で津波に備えるためには、どんな準備をしたらいいですか?

家庭では、非常用品の準備や避難経路の確認をはじめ、家族全員での防災訓練を定期的に行うことが大切だよ。

非常用品の準備

非常用品には、水、食料、救急セット、懐中電灯、予備の電池、ポータブルラジオなど、最低限必要な物品を含めましょう。これらは、万が一の事態に備えて、常に使える状態にしておくことが重要です。

家族での防災計画

家族での防災計画を立てる際には、それぞれの役割を決め、避難経路や集合場所を明確にしておくことが重要です。また、定期的な訓練を行うことで、いざという時の行動がスムーズになります。

いざという時に慌てないよう、日頃からの準備が本当に大切です。

まとめ

11月5日、津波防災の日は、歴史から学び、未来への備えを固めるために制定された重要な日です。

和歌山県の「稲むらの火」の教訓を受け継ぎ、津波に強い日本を作るための取り組みは、全国的な訓練や個人の準備の見直しに留まらず、防災教育の充実や地域コミュニティの連携強化にも及びます。

この日を通じて得た知識と準備が、将来の災害時において無数の命を救う礎となることを願います。