まだ大丈夫が一番危ない|避難のタイミングを誤る人に共通する“3つの勘違い”

災害のニュースを見るたびに「なぜ逃げなかったのだろう」と思う人は多いでしょう。

けれど実際にその場に立つと、「まだ大丈夫」「もう少し様子を見よう」と思ってしまうのが人間です。

避難のタイミングを誤る原因は、知識不足よりも“心理の勘違い”にあります。

この記事では、災害時に避難を遅らせてしまう人に共通する3つの勘違いをもとに、

「どうすれば早く安全に動けるか」をわかりやすく解説します。

人はどうして危険が迫っているのに避難を遅らせてしまうんですか?

うん、それはね、「自分だけは大丈夫」っていう思い込みが働くからなんだ。

多くの人は逃げない理由を探してしまうんだよ。

「様子を見よう」が命取りになる|“正常性バイアス”が避難を遅らせる理由

テレビで「正常性バイアス」って聞いたことがあります。

それってどういう心理なんですか?

簡単に言えば、「異常なことを普通だと思い込む心の防御反応」だね。

危険を認めると不安になるから、脳が勝手に「たいしたことない」と片づけてしまうんだ。

勘違い①:自分の地域は安全だと思い込む心理

多くの人が最初に陥るのが、「ここは大丈夫」という思い込みです。

正常性バイアスによって、日常生活を保とうとする心の働きが起きます。

たとえば、川があふれそうでも「うちは高台だから」「まだ避難指示が出ていないから」と考え、

逃げる判断を遅らせてしまうのです。

この心理は誰にでも起こります。

しかし実際の災害では「安全だと思っていた地域」が被害に遭うことも少なくありません。

“自分の地域は特別”という思い込みこそが、最初の落とし穴です。

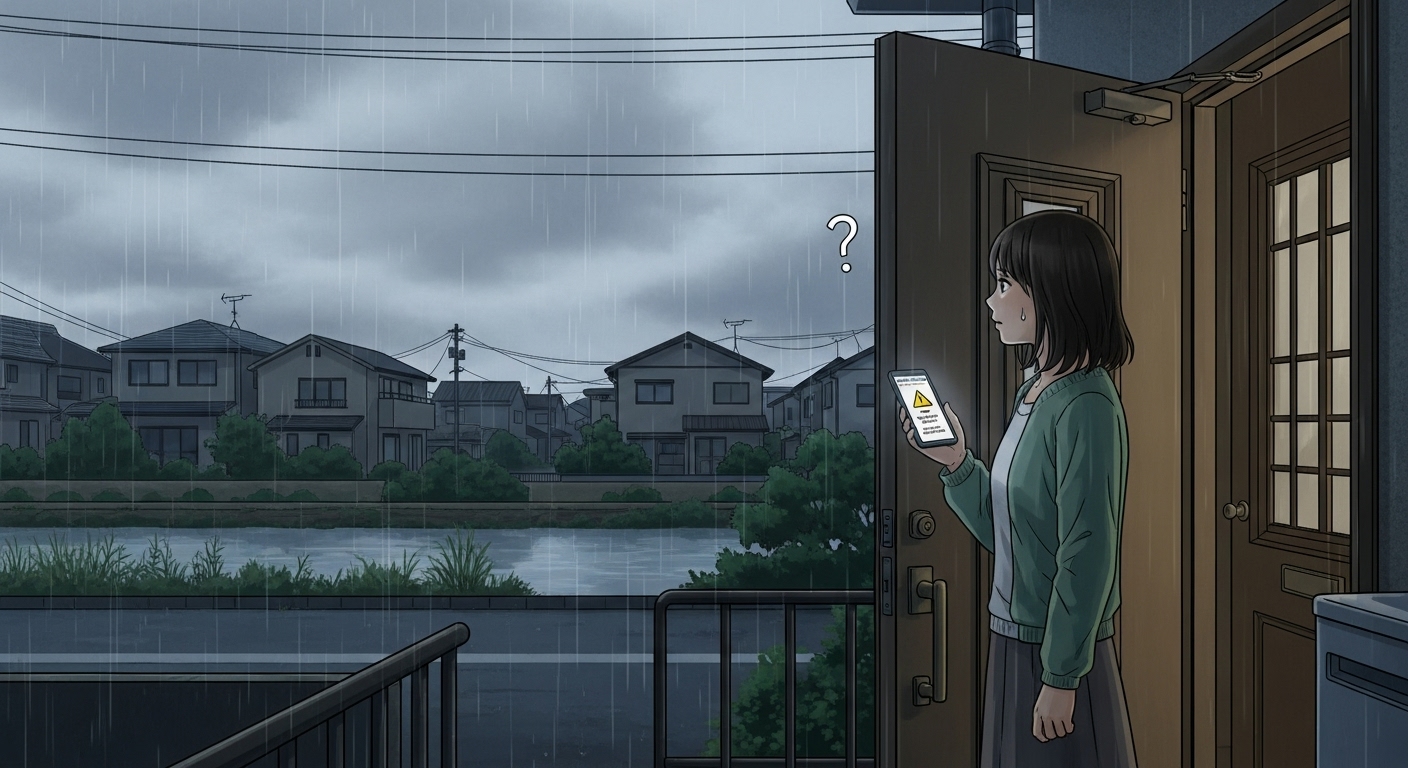

勘違い②:「指示が出たら逃げればいい」と思っている

「避難指示が出たら逃げよう」と考える人は多いですが、

実際は**“避難指示が出る頃には危険が迫っている”**ことがほとんどです。

行政の避難情報は、安全確認と発表手続きの時間差があるため、

発令時にはすでに道路が冠水していたり、暗くなっていたりするケースもあります。

避難は「指示の一歩手前」が理想のタイミング。

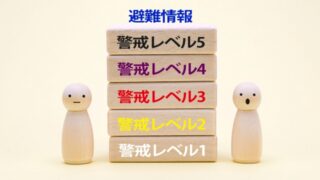

たとえば、警戒レベル3が出た時点で避難準備を始めるなど、

“早めの行動”こそが命を守る最大のコツです。

避難情報はあくまで目安であり、自分の判断で早く動ける人が最も安全です。

「誰かが言うまで待つ」ではなく、「危ないかも」と感じた時点で行動しましょう。

避難の判断基準を詳しく知りたい方は、警戒レベル4・5の意味をまとめたこちらの記事もどうぞ。

「周りが逃げていないから」も危険!集団心理が生む“判断の麻痺”

周りの人が避難していないと、自分も動きづらくなります。

そういうときはどう判断すればいいんでしょうか?

そうだね。人は周りの行動を基準にして安心しがちなんだ。

でも「みんな逃げてない=安全」じゃなくて、「全員が遅れてる」こともあるんだよ。

勘違い③:「周囲が落ち着いている=自分も安全」

避難を遅らせる3つ目の勘違いが、“周りに合わせてしまう集団心理”です。

人は他人の行動を見て自分の判断を決める傾向があります。

この心理は災害時に強く働き、「誰も逃げてない=大丈夫」と思い込みます。

実際の被災地でも、「隣の家が逃げていないから」「家族が落ち着いているから」といった理由で

避難が遅れたケースが多く報告されています。

災害時の正解は“人の流れ”ではなく、“自分の危険察知力”です。

周囲に惑わされず、早めに判断する勇気が命を守ります。

正しい判断をするために必要な“3つの準備”

行動を早めるには、事前の準備が欠かせません。

避難を判断する基準を「自分の中で決めておく」ことで、迷いを減らせます。

🔹ハザードマップを確認し、「警戒レベル3で避難する」と決めておく。

🔹夜間や雨天時のルートを実際に歩いて確認する。

🔹家族と避難のタイミングを共有しておく。

事前に決めた“行動スイッチ”がある人ほど、迷わず動ける傾向があります。

「いつ逃げるか」を事前にシミュレーションしておくことが何よりの備えです。

避難の判断力は、日常の小さな“練習”から生まれます。

たとえば、雨の強さや警報を意識的にチェックするだけでも、

危険を“自分ごと”として捉えられるようになります。

実際にどう行動すればいいかを知りたい方は、避難訓練の目的と効果を解説したこちらの記事を参考にしてください。

“まだ大丈夫”をやめる勇気|避難行動を変えるための実践ステップ

頭では分かっていても、実際に動くとなると難しいです。

どうすれば行動に移せるようになりますか?

行動を変えるには、「他人事」から「自分事」へ意識を変えること。

避難は“非日常”ではなく、“生き延びるための日常行動”なんだ。

避難をためらわないための“トリガー”を決めよう

災害時に迷いをなくすには、自分で避難の基準を決めておくことが重要です。

たとえば、「警戒レベル3になったら必ず出る」「近くの川の水位が〇mを超えたら避難する」といった

明確な行動ルールを作っておくと、いざという時に迷わず動けます。

また、SNSやテレビの情報を受け身で見るのではなく、

「今の自分の位置で危険はどれくらいか?」を意識的に考える習慣を持ちましょう。

家族や地域と共有する「逃げる約束」

避難行動は一人では完結しません。

家族や隣人と「どのタイミングで避難するか」を共有しておくことが重要です。

特に高齢者や子どもがいる家庭では、

“一人が逃げよう”と決めるだけでは遅い。

家族の中で「誰が声をかけるか」「どこに集合するか」を決めておくと、

行動が早くなり、混乱を防げます。

避難は「いつかやること」ではなく、「今すぐ準備できること」です。

逃げる判断を早くするための話し合いこそ、最も現実的な防災です。

避難所に行かず自宅に留まるべきか迷う場合は、在宅避難の条件を解説したこちらの記事をご覧ください。

まとめ

避難を遅らせる人に共通する3つの勘違いは、

①自分の地域は安全だと思い込む心理、

②避難指示が出てから動けばいいという誤解、

③周囲が逃げていないから自分も大丈夫という思い込み、です。

この3つを理解しておくだけで、あなたの避難判断は確実に早くなります。

「まだ大丈夫」と思った瞬間が、一番危険です。

今日から「警戒レベル3で動く」「家族と避難を話す」など、

自分に合った“行動スイッチ”を決めておきましょう。